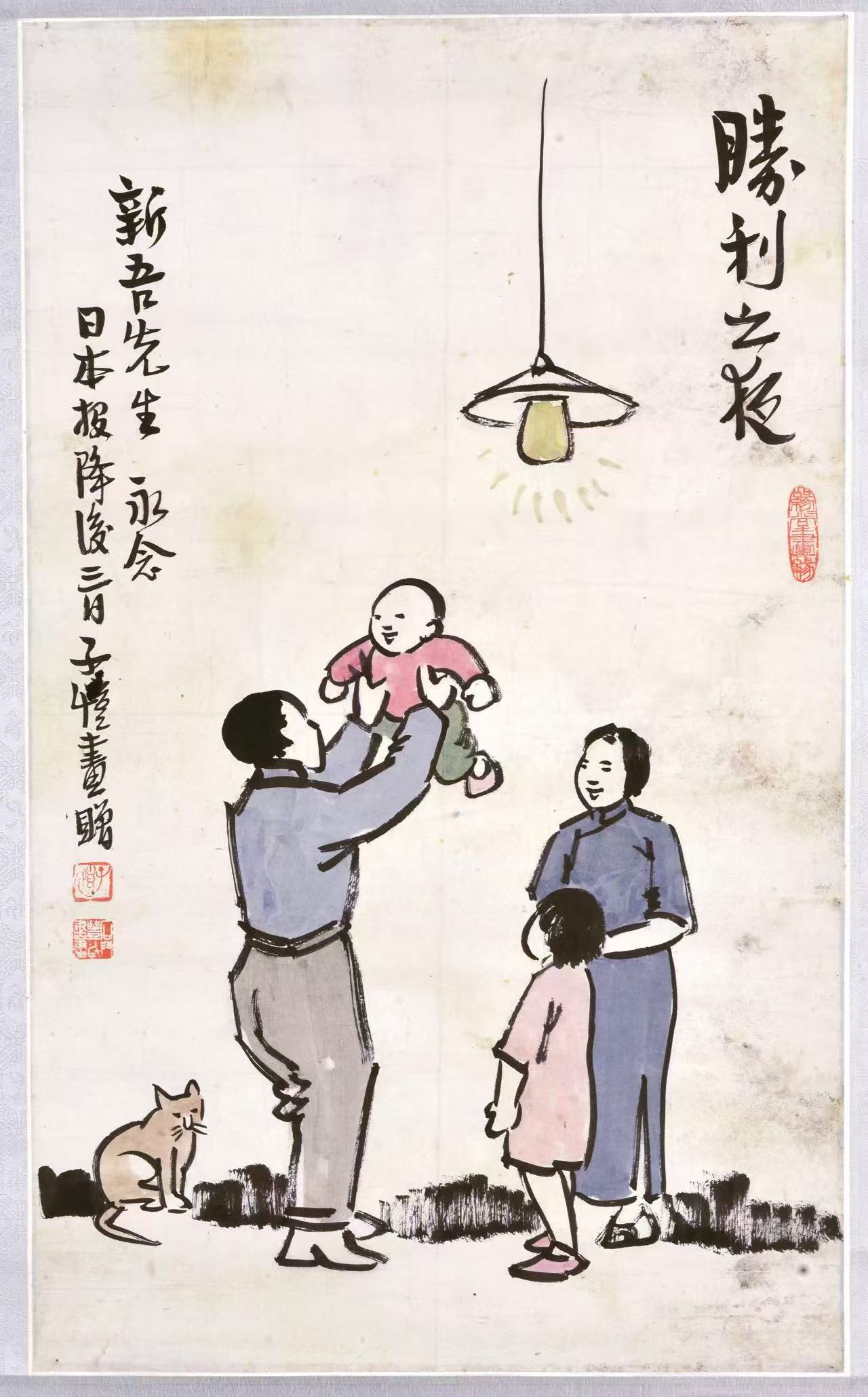

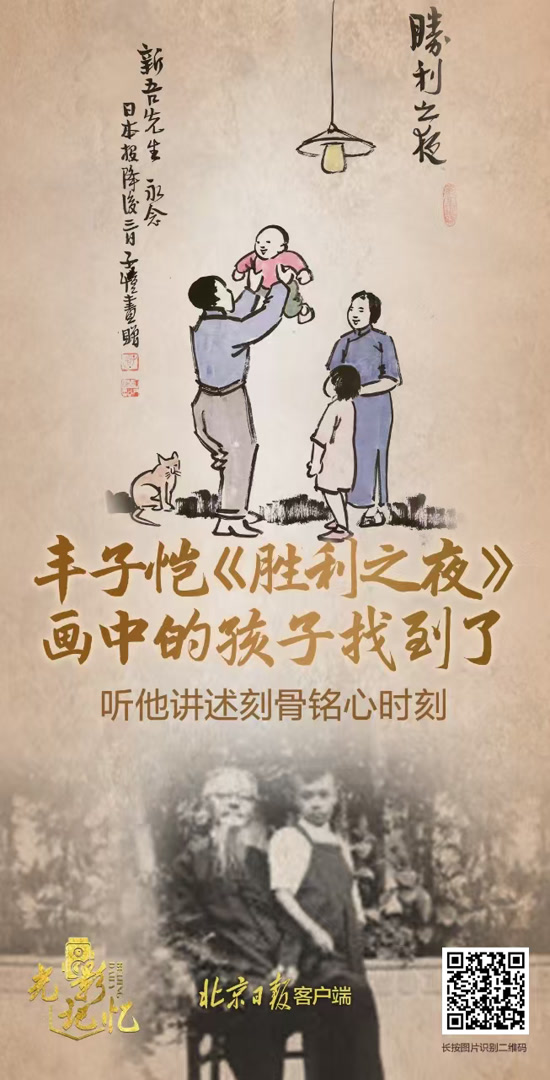

中国人民抗日战争纪念馆人流如织,一幅尺寸不大的水墨漫画吸引了不少人驻足,它正是著名漫画家丰子恺的名作《胜利之夜》,画家描绘的“胜利之夜”是哪一天?画面是写实还是想象?画中人又是谁呢?日前,记者终于找到了答案。

“抱的就是我!外公这幅画是根据真实场景创作的,那年我三岁,父母抱着我,全家其乐融融。”81岁的丰子恺长外孙宋菲君指着画激动地告诉记者,终于揭开了这张名作背后的故事。这看似温馨而普通的画面,最特殊之处就是题字中的“日本投降”这几个字,这个家庭的欢乐场景,定格的正是中国人民迎接胜利的狂喜时刻。

“当时我们全家在重庆,虽然日本是1945年8月15日正式宣布投降,但是8月10日已经有消息传来,我外公和很多市民都涌上街头,欢呼狂吼,直到声嘶力竭。”重庆整座城市都沸腾了,那确实是一个万民不眠的“胜利之夜”!大家光是嘴里喊得不够,还拿出了锣鼓、喇叭,甚至是脸盆、铃铛等等,尽情地为这胜利发出响声。

“我外公回家后,找出两瓶茅台酒,大家放饮,喝完他躺在床上,想起了很多事……”丰子恺在《狂欢之夜》一文中记录了当时的心情:“我想起了八年前被毁的缘缘堂,想起了八年前仓皇出走的情景,想起了八年前生死离别的亲友,想起了一群汉奸的下场,想起了惨败的日本的命运,想起了奇迹般的胜利了的中国的前途……我差不多没有睡觉,一觉起来,欢迎千古未有的光明白日。”那一夜,丰子恺画了很多画,尽情描绘胜利场景,《胜利之夜》是其中一幅。

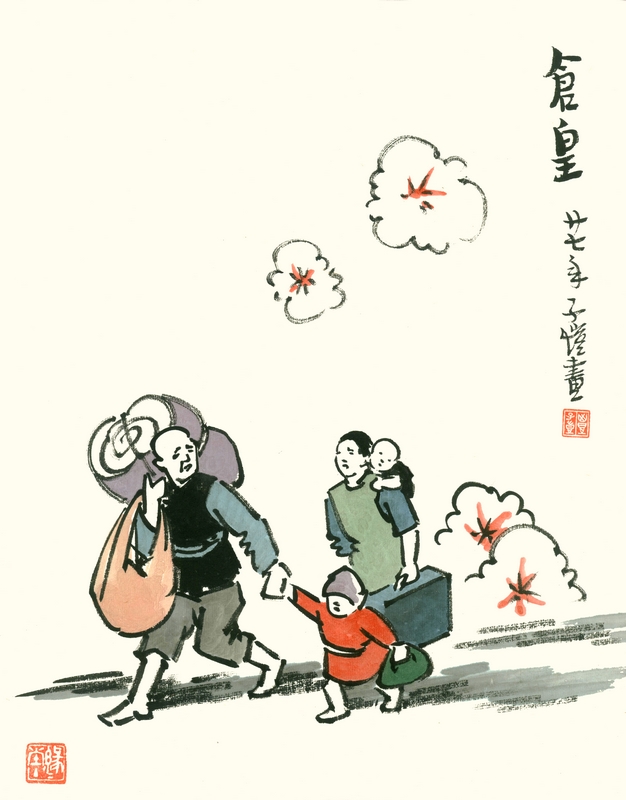

那一夜,有多少中国人和丰子恺一样喜极而泣,胜利之夜的狂喜结束了8年的颠沛流离。1937年深秋,日寇的炸弹将丰子恺故乡石门镇的“缘缘堂”化为焦土。他在废墟前立誓:“宁当流浪汉,不做亡国奴。”从此携全家踏上流亡之路。桐庐、萍乡、长沙、武汉、桂林、遵义……迢迢万里颠沛,行囊里唯有一支“五寸不烂之笔”。

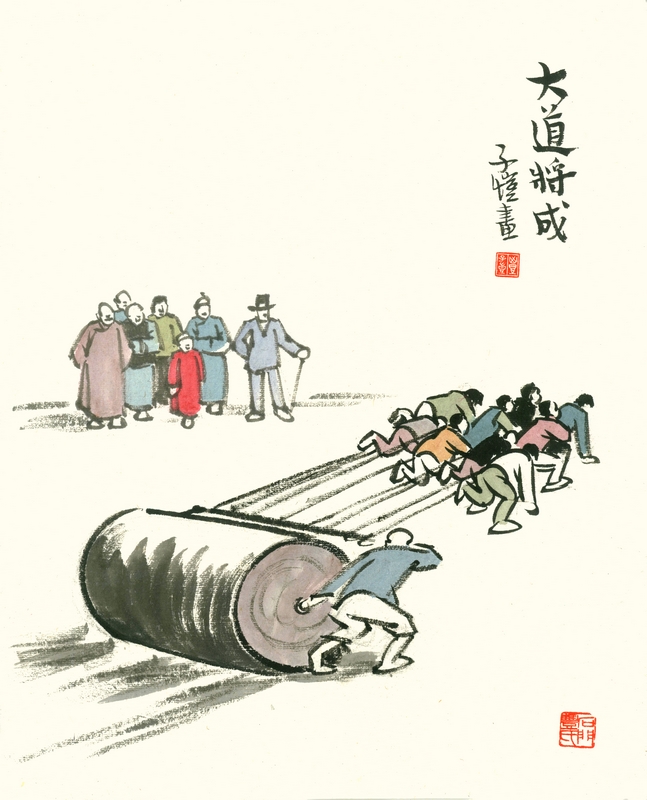

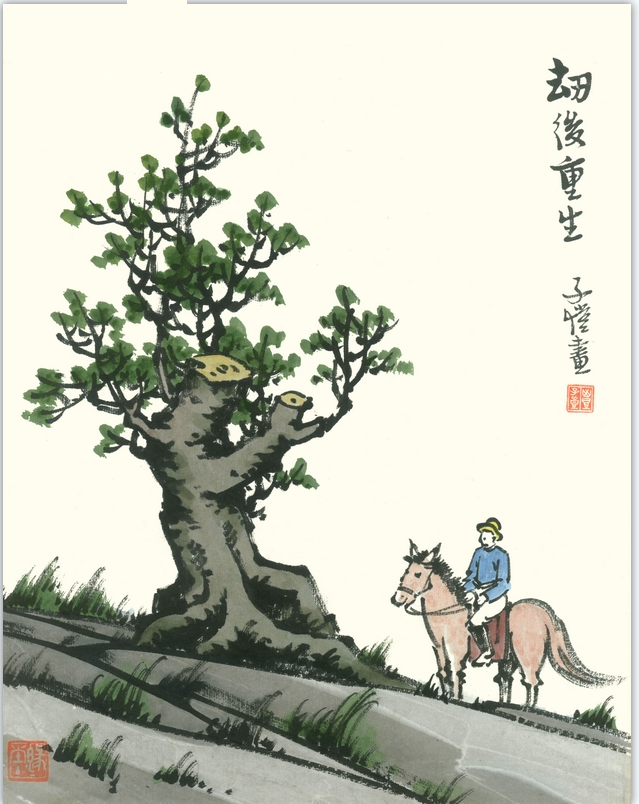

丰子恺在硝烟中用画笔凿开一道光。逃难途中目睹生离死别,他画下“豺虎入中原,万人皆失所”的《流离图》;画同胞仓皇避难的《仓皇》,控诉侵略者的暴行;画青年男女在警报声中相知相守的《警报作媒人》,战火也烧不毁人间真情;画百姓肩挑手扛修筑机场的艰辛,只为托举盟军战机刺破敌寇的天空;画一棵大树《劫后重生》,中国就好像这棵大树一样,被摧折损毁,然而旁边很多枝杈又新生出来,顽强而蓬勃。

“作为一个艺术家,外公用自己的笔作为武器投身到抗战当中去,画了大量抗战漫画,集成一本《战时相》,成为珍贵的历史记录。”丰子恺的抗战漫画将人性的光辉与战争的残酷淋漓展现,这些作品不仅成为那个时代的缩影,更成为抗战文化的一部分。

策划/撰稿/资源提供:张鹏、杨萌

摄制:孙昊、杨萌

编辑:孙昊、赵司尧

更多热点速报、权威资讯、深度分析尽在北京日报App

启泰网-配资公司资讯门户网站-如何开杠杆炒股-配资炒股交易平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。